师者为权威 以前质疑老师会是什么后果

30年代,在北大当众指责师长所讲“都是外行话”,结局会怎样?

近日,人大某新入学硕士,因在私人交际空间“嘲讽学界前辈”的学术水平,而被导师以“告学界朋友与弟子的公开信”的方式,宣布断绝师生关系,理由是“学界自有学界的规矩与尊严”。那么,诞生于民国初期的中国近代大学,在师生关系方面,究竟留下了怎样的“规矩与尊严”呢?且看下面这些曾公开批评乃至责备师长的民国学子们的“下场”。

学者张中行30年代在北大求学。据他回忆,当时风气,师长及校方很宽容来自学生的质疑和批评。张举了三个例子:

例一,公开质疑。“一次是青年教师俞平伯讲古诗,蔡邕所作《饮马长城窟行》,其中有‘枯桑知天风,海水知天寒’两句,俞说:‘知就是不知。’一个同学站起来说:‘俞先生,你这样讲有根据吗?’俞说:‘古书这种反训不少。’接着拿起粉笔,在黑板上写出六七种。提问的同学说:‘对。’坐下。”

例二,公开批评。“这种站起来提问或反驳的举动,有时还会有不礼貌的。如有那么一次,是关于佛学某问题的讨论会,胡适发言比较长,正在讲得津津有味的时候,一个姓韩的同学气冲冲地站起来说:‘胡先生,你不要讲了,你说的都是外行话。’胡说:‘我这方面确是很不行。不过,叫我讲完了可以吗?’在场的人都说,当然要讲完。因为这是红楼的传统,坚持己见,也容许别人坚持己见。”

例三,师生因学术问题发生利害冲突,校方维护学生。“这种坚持己见的风气,有时也会引来小麻烦。据说是对于讲课中涉及的某学术问题,某教授和某同学意见相反……互不相让……这样延续到学期终了,不知教授是有意为难还是选取重点,考题就正好出了这一个。这位同学自然要言己之所信。教授阅卷,自然认为错误,于是评为不及格。……照规定,补考分数要打九折,记入学分册,评六十七分,九折得六十分多一点,勉强及格。且说这次补考,也许为了表示决不让步吧,教授出题,仍是原样。那位同学也不让步,答卷也仍是原样。评分,写六十,打折扣,自然不及格。还要补考,仍旧是双方都不让步,评分又是六十。但这一次(校方)算及了格,(教授)问为什么,说是规定只说补考打九折,没有说再补考还要打九折,所以不打折扣。这位教授违背了红楼精神,于是以失败告终。”

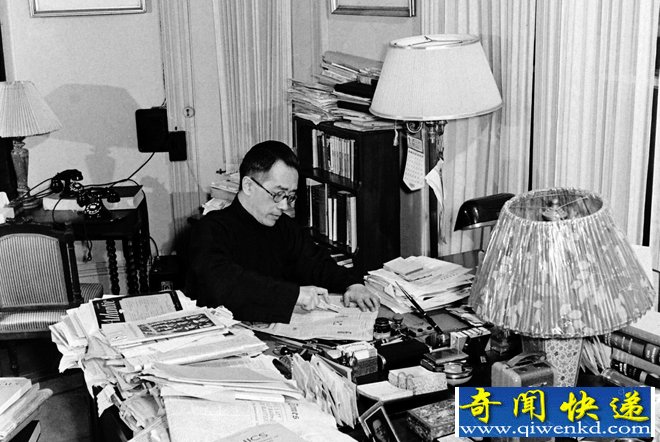

胡适,曾任北大校长。其从政从学的感慨是:“容忍比自由还更重要”